運転免許試験問題集

公安委員会の試験(本試験と記載)同様、 全て正誤(○×)形式の設問となっています。

法廷最高速度(30Km/h)、 二段階右折(通行帯が片側3本以上の道路と二段階右折標識のある場所では二段階右折する)、 保険(自賠責加入のみが義務)に関する設問は本試験でも高い確率で出題されますので、 必ず覚えておきましょう。

本試験では文章問題に加え危険予測問題が出題されますが、 内容が一定しない為、 本ウェブページでは掲載しておりません。

しかしながら危険予測問題に関してだけ云えば、 安全を第一に考える限り、 まず間違えないであろう極めて常識的な問題が出題されます。

慎重に読み込み、 出題の意図を理解すれば容易に答えが見えてきますので、 予習できないからと身構える必要はありません。

本試験では、 道路交通法は無論、 運転や車両の構造等についても最低限の知識が求められます。

道路交通法に関しては 道路交通法 、 運転の方法に関しては 車両の購入と運転 、 車両の整備基準に関しては 保安基準 に掲載しています。

| チェーンの張り具合は、 車に乗った状態で点検する。 | ○ | × | × | ||||

| 前車が他の自動車を追い越そうとしているときは、 追越しをはじめてはならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 荷物を積む場合は、 方向指示器やナンバープレートなどがかくれないようにしなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 交差点付近以外を通行中、 緊急自動車が近づいてきたので、 道路の左側によって進路をゆずった。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標識は、 指定方向外進行禁止を表わしている。 | ○ | × | ○ | ||||

| たとえ交通規則を守っていたとしても、 自分本意に無理な運転をすると、 みんなに危険や迷惑をかけるばかりでなく自分自身も危険である。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車に同乗する人も、 つとめてヘルメットをかぶらなければならない。 | ○ | × | × | ||||

| トンネルに入るときは減速するが、 トンネルから出るときは速度を落とす必要はない。 | ○ | × | × | ||||

| 歩行者道路では、 沿道に車庫をもつ車などでとくに許可を受けた車は通行できるが、 この場合、 歩行者がいるときは徐行、 いないときは徐行しなくてもよい。 | ○ | × | × | ||||

| 安全地帯に歩行者がいて、 そのそばを通るときは徐行しないで進んでもよい。 | ○ | × | × | ||||

| エンジンブレーキをきかせながら、 前後輪のブレーキを同時にかけるのが、 正しいブレーキのかけ方である。 | ○ | × | ○ | ||||

前方の交通が渋滞していたので、 下の標示のある場所であったが転回した。 | ○ | × | × | ||||

| 交通巡視員が信号機の信号とちがう手信号をしていたが、 交通巡視員の手信号に従わず、 信号機の信号に従って通行した。 | ○ | × | × | ||||

| 車両通行帯のある道路では、 まっすぐに走行するため二つの通行帯にまたがって通行してもよい。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車は、 標識によって路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路を通行することができる。 | ○ | × | ○ | ||||

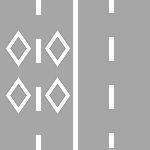

片道3車線の通行帯のある道路で、 下のような標識のある交差点を原付車で右折するときは、 すべて自転車の右折方法と同じように二段階右折をしなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| トンネルの中では、 対向車に注意を与えるため、 右側の方向指示器を作動させたまま走行したほうがよい。 | ○ | × | × | ||||

| 自転車横断帯に近づいたとき進路前方を自転車が横断しようとしていたので、 いつでも止まることができる速度に落として通過した。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のある道路では、 二輪の自動車以外の自動車は通行してはならない。 | ○ | × | × | ||||

| 車から離れるときは、 原動機付自転車が倒れないようにスタンドを立て、 必ずハンドルロックをしてからキーを抜くようにする。 | ○ | × | ○ | ||||

| 右左折や転回をする場合の進路変更の合図は3秒前に出さなければならないが、 徐行や停止をする場合の合図はそのときでよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| げん惑を防ぐには、 視線を右前方の道路上に向けるようにする。 | ○ | × | × | ||||

| 少しくらいの酒を飲んでも、 酔っていないと判断すれば運転してもよい。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のある交差点では原動機付自転車が右折するときは、 右図のアのように通行する。 | ○ | × | × | ||||

| 白や黄の杖を持った人が横断していたので、 警音器を鳴らして注意を与え、 立ち止まるのを確かめてから通過した。 | ○ | × | ○ | ||||

| ブレーキは、 ハンドルを切らないで車体が傾いていないときに、 前後輪ブレーキを同時にかけるのがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

夜間交通整理をしている警察官が頭上に灯火を上げているとき、 身体の正面に平行する交通は、 青色の信号と同じ意味である。 | ○ | × | × | ||||

| バスの停留所の表示板(柱)から10メートル以内の場所では、 停車はできるが、 駐車はできない。 | ○ | × | × | ||||

| ブレーキは、 空走距離と制動距離を考えて早目にかける習慣をつけることが必要である。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車を運転するときは、 グリップの中央を確実に握り、 肩やひじの力を抜いて脇を軽くしめるのがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 右折するために中央に進路変更している車があるとき、 追い越しは右側が原則だから、 この場合でも右側を追い越す。 | ○ | × | × | ||||

| 横断歩道のない道路を歩行者が横断していたが、 原動機付自転車が優先なので先に通過した。 | ○ | × | × | ||||

| 道幅が同じような交差点では、 左方からくる車があるときは、 その車の進行を妨げてはならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| ぬかるみや砂利道では、 アクセルで速度を一定に保ち、 通りやすいところを選びながら走行するのがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 雨の降り始めの舗装道路や工事現場の鉄板などは、 すべりやすいので注意したほうがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 路側帯(高速道路は除く)は歩行者が通行する場所だから、 原動機付自転車を運転して通行することはできない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 運転中マフラーが故障して大きな排気音を発する状態になったが、 運転上危険でないからそのまま運転してもよい。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車は、 強制保険のほか、 任意保険にも加入していなければ運転してはならない。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車を運転中大地震が発生したときは、 急ハンドルや急ブレーキをさけ、 できるだけ安全な方法により道路の左側に停止する。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標示は、安全地帯を示している。 | ○ | × | × | ||||

| 発進する場合は、 方向指示器などで合図をし、 もう一度バックミラーや自分の目などで前後左右の安全を確認するとよい。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標識のあるところでは標識の手前では駐車できないが、 先には駐車してもよい。 | ○ | × | × | ||||

| しゃ断機が上がった直後の踏切では、 車が連続して進行している場合に限って一時停止をしなくてもよい。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車に積載することの出来る重さは30キログラム未満である。 | ○ | × | × | ||||

下の標識は、 二輪の自動車のみ通行することができることを示している。 | ○ | × | × | ||||

| エンジンブレーキは低速ギアになるほど制動力は大きくなる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 車が進路を変えて、 進行中の前の車の側方を通って前方に出ることを追越しという。 | ○ | × | ○ | ||||

| 安全な速度とは、 最高速度の範囲内であれば交通の状況や天候などによって変わるものではない。 | ○ | × | × | ||||

下の標識は、 一方通行を表わしている。 | ○ | × | × | ||||

| 交差点では、 左折する車の後輪に巻き込まれるおそれがあるので、 車の運転者からよく見える位置を走行する方がよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 横断歩道のない交差点の手前でこどもが横断中だったが、 警音器を鳴らしたら横断をやめたのでそのまま進行した。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車を運転するときは、 不必要な急発進、 急停止、 空ぶかしなどにより騒音を出したり他人に著しく迷惑となる行為をしてはならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| ミニカーを運転するときは50ccであっても、 普通免許が必要である。 | ○ | × | ○ | ||||

| 下り坂では加速がつくので高速ギアを用いてエンジンブレーキを活用する。 | ○ | × | × | ||||

下の標示のある道路では、 その中に入って駐停車することができない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 警察官や交通巡視員が、 交差点以外の道路で手信号をしているときの停止線は、 その警察官や交通巡視員の1メートル手前である。 | ○ | × | ○ | ||||

| 雨の日は、 視界がせまくなるので前の車に続いて走るときは、 車間距離を短めにとって運転するとよい。 | ○ | × | × | ||||

| 交通事故を起こしたときは、 直ちに負傷者の救護を行うとともに、 事故の続発防止措置を行わなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標示は転回禁止の規制の終わりを示している。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車は高速道路を走れないが、 自動車専用道路は通行できる。 | ○ | × | × | ||||

| 横断歩道の手前から30メートル以内は、 追越しは禁止されているが、 追抜きは禁止されていない。 | ○ | × | × | ||||

| 空走距離とは、 ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離である。 | ○ | × | × | ||||

| 夜間、 対向車の多い道路では相手に注意を与えるため、ライトを上向きにしたまま運転したほうが安全である。 | ○ | × | × | ||||

| 信号機の信号は、 横の信号が赤であっても、 前方の信号が青であるとは限らないので、 常に前方の信号を見るようにしなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| ぬかるみや、 じゃり道を通るときは、 トップギアで惰力をつけて通過するとよい。 | ○ | × | × | ||||

| 一方通行の道路を走行中に緊急自動車に進路をゆずる場合は、 道路の右端に寄る場合もある。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標識がある場合には、 原動機付自転車は軌道敷内を通行できる。 | ○ | × | × | ||||

| 身体障害者を乗せた車いすを、 健康な人が押して通行している場合は、 一時停止や徐行する必要はない。 | ○ | × | × | ||||

| 運転するときは、 まわりの歩行者や車の動きに注意し、 相手の立場にたって思いやりの気持ちをもって通行する。 | ○ | × | ○ | ||||

| 排気の色が無色または淡青色であれば、 エンジンは正常である。 | ○ | × | ○ | ||||

| 大地震が発生したときは、 機動力のある原動機付自転車に乗って避難する。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車で歩行者の側方を通過するときは、 歩行者との間に安全な間隔をあけるか一時停止しなければならない。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のある道路では、追越しをしてはならない。 | ○ | × | × | ||||

| 重い荷物を積むとブレーキがよく効く。 | ○ | × | × | ||||

| 前の車が交差点や踏切の手前で徐行しているときは、 その前を横切ってはならないが、 停止しているときは、 その前を横切ってもよい。 | ○ | × | × | ||||

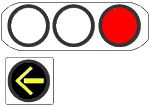

| 原動機付自転車や軽車両は、 前方の信号が黄色の灯火や赤色の灯火であっても、 青色の灯火の矢印信号が示されている場合は矢印の方向に進むことができる。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のある道路では、 前方で「道路工事中」であることを表わしている。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車は、 交通が渋滞しているときでも、 車の間をぬって走ることができるので便利である。 | ○ | × | × | ||||

| 警察官が灯火を横に振っているとき、 振られている方向は青、 これと交差する方向は赤信号と同じである。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車に乗車するときの姿勢は、 ステップに土ふまずをのせて、 足のつま先が逆八の字になるようにするのが正しい。 | ○ | × | × | ||||

| 雨にぬれたアスファルトの路面では、 車の制動距離は短くなるので、 急ブレーキをかけるとよい。 | ○ | × | × | ||||

| 「初心運転者標識」や「高齢運転者標識」をつけている車を、追い越したり追い抜いたりすることは禁止されている。 | ○ | × | × | ||||

| 疲れ、 心配ごと、 病気などのときは、 注意力が散漫となり判断力が衰えたりするため、 運転をひかえる。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標識がある場所では午前8時から午後8時まで駐停車してはならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 交差点の中まで中央線が引かれている道路を通行中ならば、 交差点の中でも追越しをすることができる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 駐車禁止場所でない道路で自分の車の右側の道路上に3.5メートル以上空けることができるときは駐車してよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| ブレーキをかけるということは、 路面とタイヤの摩擦によって慣性力を弱め、 車を止めることである。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車に乗車装置をつければ、幼児などを同乗させ運転することができる。 | ○ | × | × | ||||

| 運転中は、 目を一点に注視しないで前方を広く見わたす目のくばりをしたほうがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 車の停止距離は、 積荷の重さや速度等に影響されるが、 運転者の身体の状態には影響されない。 | ○ | × | × | ||||

| 横断歩道、 自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所は、 駐車や停車をすることはできない。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標示のある通行帯では、 バスのみ優先レーンであるから原動機付自転車は通行することはできない。 | ○ | × | × | ||||

| 火災報知器から1メートル以内の場所は停車できるが駐車はできない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 前方の信号が青のときは、 直進、 左折、 右折することができる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 車が停止するまでには、 空走距離と制動距離とを合わせた距離が必要となる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車に積むことのできる積戴物の重量は、 60キログラムまでである。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のある場所では、 停止線の直前で一時停止をするとともに、 交差する道路を通行する車の進行を妨げてはならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 雪道や凍結道路は、 急ハンドルや急ブレーキをしないようにして、 エンジンブレーキを活用する。 | ○ | × | ○ | ||||

| 道路を通行するときは、 交通規則を守るほか、 道路や交通の状況に応じて細かい配慮をする必要がある。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車が歩行者や自転車のそばを走行するときは、 歩行者や自転車との間に安全な間隔をあけなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車を運転して、 道路の左側部分に車両通行帯が三つもうけられている交通整理が行なわれている交差点で、 二段階右折をした。 | ○ | × | ○ | ||||

下の信号が表示されているときは、 車は他の交通に注意して進むことができる。 | ○ | × | × | ||||

| ブレーキは強くかければかけるほど、 短い距離で止まれる。 | ○ | × | × | ||||

| 対向車と正面衝突のおそれがあるときは、 最後まであきらめないで、 道路外が危険な場所でなかったら道路外に出る。 | ○ | × | ○ | ||||

| 左折や右折の合図は、 必ず方向指示器で行うべきであり、 手による合図は片手運転となり危険であるからどのような場所でも行うべきではない。 | ○ | × | × | ||||

| ひとり歩きしている幼児のそばを通行するときは、 1メートルぐらいの間隔をあけておけば、 とくに徐行などをしないで通行してよい。 | ○ | × | × | ||||

| 走行中、 対向車のライトでげん惑されたときは、 ひざのあたりを2〜3秒見つめ、 まばたきをしながら運転すればよい。 | ○ | × | × | ||||

下のような標識は、 「落石あり」の意味を表わしている。 | ○ | × | × | ||||

| 上り坂で前の車に続いて止まるときは、 前の車にあまり接近しないで止まる方が安全である。 | ○ | × | ○ | ||||

| 交通整理の行われていない横断歩道の手前で、 停止している車に接近したので、 その前方に出る前に一時停止した。 | ○ | × | ○ | ||||

| 信号機がなく見通しが悪い交差点ならば優先道路を通行していても、 必ず徐行しなければならない。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のところでは、 午前8時から午後8時までの時間なら、 60分以内は駐車することができる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 長い時間連続して運転するときは、 2時間に1回は休んだほうがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 園児が乗降中の通園バスのそばを走るときは、 警音器を鳴らして車の接近を知らせ進行するとよい。 | ○ | × | × | ||||

| 著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせる運転をしてはならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原付免許で運転できる車は、 原動機付自転車だけである。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標識のある交差点で右折しようとするときは、 十分手前から徐々に中央よりの車線に移るようにするとよい。 | ○ | × | × | ||||

| 長い下り坂で前・後輪ブレーキをひんぱんに使いすぎると急にブレーキが効かなくなることがある。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車を運転するときは、 肩の力を抜き、 ひじをわずかに曲げ、 背筋は伸ばし視線は先の方へ向けるのがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 貨物の積みおろしのため停止する場合、 運転者が車から離れていてすぐに運転できなくても5分以内であれば停車である。 | ○ | × | × | ||||

| カーブを曲がるときは、 カーブの手前の直線部分で加速して、 クラッチを切ってその惰力で曲がる。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のある場合は、 自動二輪車は通行ができないが、 原動機付自転車では通行できる。 | ○ | × | × | ||||

| 警察官や交通巡視員が、 信号機の信号とちがう手信号をしている場合は、 警察官や交通巡視員の信号に従わなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車は、 路線バス専用通行帯を通行することができるが、 その場合は、 バスの通行を妨げないようにしなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| カーブの半径が小さくなるほど遠心力は小さくなる。 | ○ | × | × | ||||

| 発進合図さえすれば前後左右の安全を確認する必要はない。 | ○ | × | × | ||||

| こう配の急な下り坂は加速が楽であるから追越しに適している。 | ○ | × | × | ||||

道路に下の標示があるときは、 前方に横断歩道・自転車横断帯があることを表わす。 | ○ | × | ○ | ||||

| 信号が青色の踏み切りを通過するときは、 安全であることを確かめれば一時停止をする必要はない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 横断歩道を通過するときは、 歩行者がいないときでも一時停止をしなければならない。 | ○ | × | × | ||||

| エンジンをかけた原動機付自転車を押して歩く場合は、 歩行者として扱われる。 | ○ | × | × | ||||

下図の標識は「横断歩道あり」を意味している。 | ○ | × | × | ||||

| カーブを通過するときは、 速度を落とさなければならないが、 ブレーキはカーブ内でかけるのが最も効果的である。 | ○ | × | × | ||||

| 交通事故を起こしたときは、 負傷者の救護より先に会社などに電話で報告しなければならない。 | ○ | × | × | ||||

| 自動二輪車を運転するときは、 ヘルメットをかぶらなければならないが、 原動機付自転車はどちらでもよい。 | ○ | × | × | ||||

| 夜間、 見通しの悪い曲がり角や交差点などの手前では、 ライトを上向きに切り替えるか点滅して、 相手に交差点への接近を知らせる。 | ○ | × | ○ | ||||

下の図の標識のある道路には原則的に原動機付自転車を運転して進入することはできない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 追越しをしようとするときは、 方向指示器を出す前に前後の安全を確かめるのがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標示がある道路であっても、 道路の片側の幅員が6メートルに満たない場所では、 追越しのため最小限の距離なら横線をはみ出して通行することができる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 交差する道路の方が道幅が広かったが、 こちらの方が左方車なので先に進行した。 | ○ | × | × | ||||

| 道路の右側部分に入って追越しをしようとするときは、 とくに前方からの交通に十分な注意を払い、 少しでも不安が残るときは追越しをはじめるべきではない。 | ○ | × | ○ | ||||

| マフラーを改造していない原動機付自転車なら、 著しく他人の迷惑になるような空ぶかしは禁止されていない。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車の最高速度は、 30キロメートル毎時である。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車でリヤカーを牽引するときの最高速度は、 時速20キロメートルである。 | ○ | × | × | ||||

| 同じ速度であれば、 あっと思ってブレーキをかけてから、 車が停止するまでの距離は道路に関係なく、 常に同じである。 | ○ | × | × | ||||

| 発進するときは、 右側の方向指示器を作動させるか手で合図をし、 前後の交通の安全を確かめなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 車とは、 自動車、 原動機付自転車、 軽車両およびトロリーバスをいう。 | ○ | × | ○ | ||||

下の標識は、 原動機付自転車は通行することができないことを表わしている。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車を運転中に、 大地震が発生したので道路の左側に停止させた。 | ○ | × | ○ | ||||

| 車輪のガタは、 後輪よりも前輪のほうが運転に大きな影響を与える。 | ○ | × | ○ | ||||

| 夜間、 街路灯などで明るい繁華街を走るときは、 前照灯をつける必要はない。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のあるところでは、 原動機付自転車は通行できない。 | ○ | × | × | ||||

| 運転中、 同一方向に進行しながら進路を右方に変える場合の合図を行う時期は、 その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。 | ○ | × | × | ||||

| 信号機の信号が赤色の点滅を表示しているときは、 一時停止し他の交通に注意して進行することができる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車を運転するときは乗車用ヘルメットをかぶらなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 警察官が手を水平に上げているとき、 身体の正面に平行する交通については青色の灯火の信号と同じ意味である。 | ○ | × | ○ | ||||

下図の標識があるところは駐停車が禁止されている。 | ○ | × | × | ||||

| 歩道や路側帯のない道路を走るときは、 道路の端から0.5メートルの部分は走らないようにする。 | ○ | × | ○ | ||||

| 曲がり角やカーブを通過するとき、 車は遠心力の影響を受けて外側に飛び出そうとする。遠心力は速度がはやくなるほど大きくなる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 昼間でもトンネルの中で前方50メートル先が見えにくいときは、 ライトをつけて運転しなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 駐車禁止場所でない道路に駐車するときは、 昼夜を問わず同じ場所に引き続き12時間まで駐車しておいてもよい。 | ○ | × | × | ||||

道路の左端に下の標識があるときは、 車は前方の信号が赤であっても、 歩行者やほかの交通に注意して左折することができる。 | ○ | × | × | ||||

| みだりに車両通行帯を変えながら通行することは、 後続車の迷惑となったり事故の原因にもなる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 道路は多数の人や車が通行するので、 運転者が一人でも自分勝手に通行すると交通が混乱したり交通事故が起きたりする。 | ○ | × | ○ | ||||

| マフラーはエンジンの爆発後の有害排気ガスを少なくしたり、 エンジンの爆発音を小さくするために取り付けてある。 | ○ | × | ○ | ||||

後方から見て二輪車の下の図のような合図は、 腕による右折の合図である。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車を運転するときは、 他の運転者からよく見られるように、 なるべく目につきやすい服装がよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 横断歩道の手前で止まっている車があるときは、 その車のそばを徐行して通過しなければならない。 | ○ | × | × | ||||

| 原動機付自転車は同乗者用の座席が備えられている場合でも、 二人乗りはできない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 横断歩道に近づいたときは、 横断する人がいないことが明らかな場合を除き、 その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

下の信号が表示されているとき、 原動機付自転車は矢印の方向に進むことができる。 | ○ | × | × | ||||

| 霧の中を通行する場合は、 早めに前照灯をつけ危険防止のため必要に応じて警音器を鳴らすとよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 坂の頂上付近と急な下り坂は駐停車禁止であるが、 急な上り坂は禁止ではない。 | ○ | × | × | ||||

| 園児が乗降している通学通園バスのそばを通るときは、 徐行して安全を確かめなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| ブレーキは一度に強くかけるのではなく、 数回に分けて使うのがよい。 | ○ | × | ○ | ||||

| 疲れているときや病気のときは、 酒酔いのときとは違って危険性はないので運転してもかまわない。 | ○ | × | × | ||||

| 交通事故を起こしても、 相手が軽傷の場合は、 警察官に届け出る必要はない。 | ○ | × | × | ||||

原動機付自転車は、 下のような標識のある交差点で右折する場合は、 交差点の側端に沿って徐行する二段階右折をしなければならない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 交通規則は、 道路を安全に通行するための「きまり」であるから、 たとえ事故を起こさない自信があってもきまりに従うべきである。 | ○ | × | ○ | ||||

| こどもがひとりで歩いていたので、 安全に通れるように一時停止をした。 | ○ | × | ○ | ||||

| 安全な行き違いができない山道では、 がけ側の車が一時停止して道をゆずる。 | ○ | × | ○ | ||||

| 走行時はスピードが速くなるにつれ視野は狭くなるが、 近くの物が見えるようになるので、 動体視力の低下には関係がない。 | ○ | × | × | ||||

下の標識のある道路には、 原動機付自転車を運転しては入れない。 | ○ | × | ○ | ||||

| 原動機付自転車は、 からだでバランスをとらなくてはならないという点においては、 四輪車とは違った運転技術が必要である。 | ○ | × | ○ | ||||

| エンジンがオーバーヒートしそうだったので、 スピードを上げた。 | ○ | × | ○ | ||||

| 横断歩道のない道路を横断しようとしていたお年寄りを発見したので、 停車して注意した。 | ○ | × | ○ |