���t�G�ޔ��Ղ낶������

�@

| ���m Notice |

�Љ� Profile |

�U�� Publicity |

�a�� Birth |

�� Pictures |

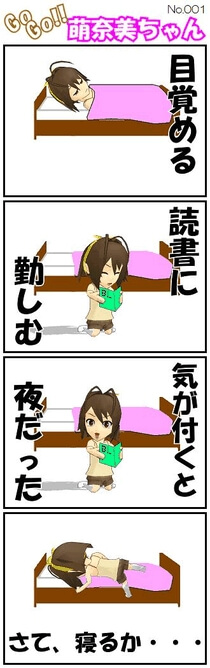

���� Cartoons |

���� Novels |

| ���� Videos |

�F�B Friends |

���� Cosplay |

���i Goods |

�y�Y Gifts |

�ړ� Links |

�A�� Contact |

�@

���̃y�[�W�ł́A�L���s�̊ό��X�|�b�g���n�߁A���t�G�ޔ��̃v���t�B�[���A�����A�a����b�A����A�����A�L�����N�^�[�O�b�Y�A���F�B�L�����N�^�[�A�R�X�v���C���[�̏Љ�APC�A�v���̑��A�l�X�ȕ��X�����삵�ĉ��������C���X�g�⓮�擙���f�ڂ��Ă��܂��B

�^�ʖڈ�ӓ|�Ȍ��t �c�[�����O�N���u ���i�~�̃E�F�u�T�C�g���ɑ��݂��Ȃ���A���ɃG���^�[�e�C�������g������R���e���c�ڂ����y�[�W�ƂȂ��Ă���܂��̂ŁA����������ɁA���y���ݒ�����K���ł��B

�@

�n�쓙�A�L�����N�^�[�̎�舵���Ɋւ��ẮA�{�E�F�u�T�C�g���ɂ��� �C���[�W�L�����N�^�[�̃y�[�W ���Q�ƂȂ����ĉ������B

������l�X�̋��͂�����a�������L�����N�^�[�ł��鎖��A���ꂩ����A��X�݂̂Ȃ炸�A�F�l�̎�ɂ���ĂĒ��������C��������A���̃K�C�h���C�����A���Ȃ�ɂ��ݒ肳���Ē����Ă���܂��B

�@

�@

�@

�]���ԃQ�b�g�L�����y�[��

�{�E�F�u�T�C�g�� �A�N�Z�X�J�E���^�[ �ŁA�K��Ґ����S�������(+10�܂ʼn�)���ɉ����������グ�܂��B���l���m�F�ł����ʂ��L���v�`��(�X�N���[���V���b�g)���Ē����A�G�ޔ��� ����SNS ���Ƀ��b�Z�[�W������ ���[�� �ɂāA���̉摜�𑗐M�������B

������́Y�́A�Ώې���˔j�������_����24���ԂƂ����Ē����܂��B

�@

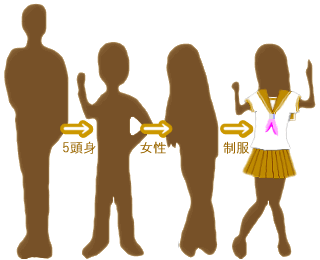

�Վ��R�X�v���C���[�����W�I

�C�x���g���ɁA���t�G�ޔ��̈ߑ�(�Z�[���[��)�𒅂āA���i�̔̔��A�L�����A����`�������A�ȒP�ȃA���o�C�g�ł��B�G�ޔ��̈ߑ��͈�ʓI�ȃZ�[���[���Ɠ��l�̃f�U�C���ł��̂ŁA�R�X�v�����o���҂̕��ł��p���������͏��Ȃ��낤�Ǝv���܂��B

������1������A6�`7���Ԃ��܂�ł����A�x�e�⎩�R�s���̉������A�[��ɂ��y�т܂���B

�����ς͍\���܂��A���Z���̃L�����N�^�[�ł��̂ŁA�Ȃ���ꍇ�̓i�`�������ȃ��C�N��S�����ĉ������B

�ߑ��ꎮ�ƁA�E�B�b�O�A���t���ɕK�v�ȕ����p�i�A�C���͑ݗ^(�����^��)���A�C���͍����グ�܂��̂ŁA������ʓr���p�Ӓ����K�v�͂������܂���B

���炭�A�����́A�s���葽���̗���҂�W�ғ�����A�ʐ^�⓮��̎B�e�����߂���Ǝv���܂��̂ŁA�B�e���ꂽ�ʐ^�⓮��̌��J�ɂ��āA�����������܂��B

���O�Ɉߑ����킹�A�ł����킹�ANDA�A�ё����_�X�A����1���Ԓ��x�̒i���������݂܂�(���̍ۂ̕�V�������̓����Ɋ܂܂�܂�)�B

���t���T�|�[�g���͏����X�^�b�t���s���܂��̂ŁA�����S�������B

�@

| ��W�v�� |

|

|

����҂������̏ꍇ��A�C�x���g���̗��n�����ӂ݂ď��ޑI�l�v���܂��̂ŁA���[���ɂāA�ȒP�ȃv���t�B�[���A�y�эł����M�̂���S�g�̎ʐ^�ƁA����̎ʐ^(�v1MB�ȉ�)�������艺�����B

�@

���M��F���t�G�ޔ��Ղ낶�����Ɖ^�c�ψ���

�@

�@

�@

�@

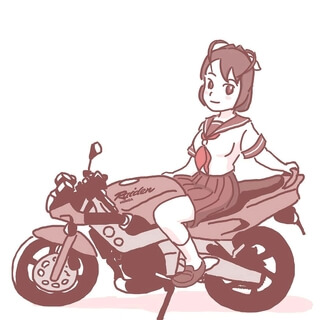

���m���L���s�ݏZ�B

���É��s���ɂ���i�w���Z��1�N����16�B

���N�����ȏ����ł͂�����̂́A�A��ʼn^���I���`�B

���b�f��ƌ��t1�킪��D���ŁA�^�]�Ƌ����擾���ĊԂ��������t �c�[�����O�N���u ���i�~�ɓ�������ʁA�����Ȃ�L��W�ɔC�������B

���Ԃ̓J�X�^���J���[�̃X�[�p�[�J�u50(�����Q��)�B

���Q���̃p�C���b�g�E�w�����b�g���Q�l�ɁA�I���W�i���J���[�̃w�����b�g�����ׂ�����������A���M�A���G�S���F���ł������ׁA�����C�̓łȃw�����b�g�����������B

��{�I�ɐl�{���Q�ȃA�z�̎q�B

�D���ȃI���c���_���̃^�R�Ă��ƁA���O���̖��فA�����B

��b���q�[�g�A�b�v����ƁA���É��قƎO�͕ق����݂���B

��1�팴���@�t���]�Ԏs��̊������Ƌ��ɁA�L���s�A�y�ыߍx�n��̎Y�Ƃ�U�����������S���B

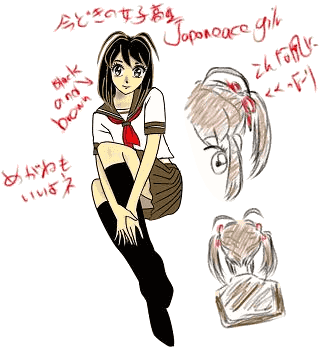

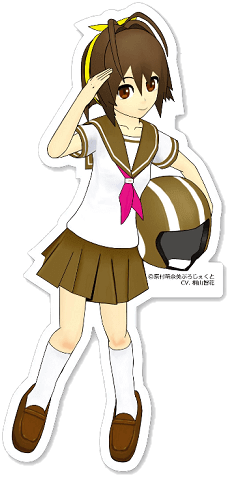

�p�[�\�i���E�J���[�̓Z�s�A(Sepia)�B

�������t�@��(�l�b�g�E���[�U�[)�̊F�l����u���Ȃ݂�v�ƒʏ̂����l�ɂȂ�A���ꂪ�G�ޔ����F�̈��̂ƂȂ����B

�C���[�W�\���O�� ������ �Ō��J���Ă��܂��B

CV.�ˎR�q�� |

�F����A����ɂ��́I

�@ ���t �c�[�����O�N���u ���i�~�̊O���A���t�G�ޔ��A16�ł��I �@ ���t�s��̊������ƁA���m���L���s���ӂ̐F��Ȃ��d�����������邽�߂Ɋ撣���Ă܂��I �@ �ȉ��̍Đ��{�^���������ƖG�ޔ��̃��b�Z�[�W���������I �@ |

���t�G�ޔ��̌���LINE�ł��B

���t�G�ޔ��̌���LINE�ł��B���琧�����Ă���܂���̂ŁA�C���˂Ȃ��F�B�ɒlj����Ē����܂��B

�\�߃X�}�[�g�t�H����LINE�A�v�����C���X�g�[�����ALINE�Ƀ��O�C�����Ă���A�u���E�U���Ŗ{�R�[�h���^�b�v���邩�A���R�[�h�E���[�_�[�ŃX�L��������ƁA�F�B�lj���ʂɈڂ�܂��B

�A���A����͌��t�G�ޔ��̃v���C�x�[�g�p�A�J�E���g�ł��B

�C�x���g�̏o�W��� ����Facebook�A������ ����Twitter �ō��m�v���܂��̂ŁA��������Q�ƂȂ����ĉ������B

�@

�@

�@

�@

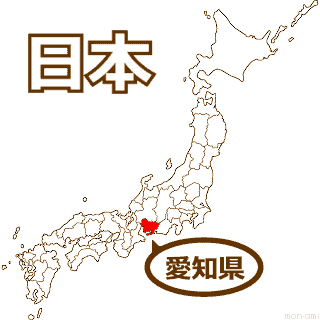

�L���s���āA�ǂ��ɂ���́H

�ǂ�ȏ��Ȃ́H

�G�ޔ����Z�ށA���m���L���s�ɂ��ĉ�����܂��I

�@

���m���͓��{�̃h�^�A���{3��s�s(����-���É�-���)�̒����ɑ��݂��܂��B

���̒��ł��L���s�́A�����̒������A���É��̉E�ׁA���O�͂̐��Ɉʒu���A��ʓI�Ɂ@�h����(�����)�h �ƌĂ��n��ɑ����Ă��܂��B

�@

|

���m���͓��{�̒��S�A�{�B�̒����t�߂ɂ���܂��B

|

���m���͑傫���A�������É��A�O�͒n��(���O�́E���O�́E���O��)�A�m�������A���������A�C��(����)�n���ō\������Ă��܂��B

�o�ς̒��j��S���������w�̃Z���g�����E���K�V�e�B�ŁA���{�O��s�s�̈�A���É��s�����͂ގ��Ӓn��(���É��s�ɗאڂ���s����)���A�����Ə̂��܂��B �m�������́u�m�����B�v����A���O�͂́u��̍����B�v����̖{���n�ŁA�S���I�ɂ��ˏo���� �u�����n�G���L�����v �̑������ł��B |

�s���敪���L�`�ł́A�C���S�̒���(�厡���A�I�]���A��)�A�m�������̎s���܂Ŋ܂߂Ĕ����Ə̂���ꍇ������܂��B

�����̒n��́A���É��ƃZ�b�g�Ŕ������É��ƌĂꂽ�肵�܂��B

�u�������É��͏�ł��v�Ȃ�Č��t�͗L���ł���ˁI

�������É��̑��l���͖�1500���l(���É��݂̂ł�1000���l)�𐔂��܂��B

�@

�����������A�L���͐l��6�`7���l�̏����Ȏs�ŁA���É��̃x�b�h�^�E���Ƃ��Ĕ��W�����X�B

���É��s���̐E���w�Z�֒ʂ��Ă�������Z���̑唼���߁A�Z��n��c���̊������L���ׁA���Ƃ�H�Ƃ͋ߗגn��قǔ��W���Ă��܂���B

���Y���ƌĂׂ�قǂł͂���܂��A�Ă������A�����͔̍|��(�s���ō͔|����Ă��鑼�̔_�앨�ɔ䂵�đ��ΓI��)����ȓy�n���ł��B

�O�͕قƖ��É��ق������Ɍ������钆�Ԓn�_�ł�����܂��B

�s�̖̓P���L�A�s�̉Ԃ͌�����(�Ђ܂��)�A�s���̌����}�X�R�b�g�́A�̂ԂȂ�����A�悵���Ƃ���ƌĂ�� �h���L�����h �̃R���r�ł��B

����ȖL���s�� �h�����Ԃ̐킢�h ���̒n�Ƃ��ėL���ŁA�s���ɂ͉����ԌÐ��`���n���n�߁A��l�˂�A�B�|�隬���A�����Ԃ̐킢�ɓZ���ό��������_�݂��Ă��܂��B

����̓`���n�ɋ߂������@�ɂ́A����`���̕�������ł���I�I

�@

�܂��A�����Ԃ̐킢�Ƃ͊W����܂��A�R�ɓo��A�R���n�����̓`���ɂȂ��炦�A����7�N�Ɍ������ꂽ�u���n�����v��q�߁A����ɓ��������ʂ֏��������^�ׂA���Y�F��̈�V��O���Y���Œ����ȁu��V��O�Ёv������܂��B

�ǂ�����L���s�̕������Ɏw�肳��Ă��܂�(�����w�肷��d�v�������ł͂���܂���)�B

|

| ���n����(�R) |

���m�����ɂ͓���ݐ[����������H�i��A�����Ԕ��掖�Ǝ҂̃A�b�v���A�Ɩ��p�Ⓚ�@�Œ����ȃz�V�U�L������Ђ��L���s�ɖ{�Ђ�u����Ƃł��B

�@

�O�㒬�ɂ͖��É��S���{���̋}�s�w���ݒu����A���Y�w�𒆐S�Ɏs�c�o�X(�Ђ܂��o�X)�����s�B

��v���H�͍���1�A23�����A�m���o�C�p�X�A�ɐ��p�ݓ��H�ɂ��������A����������A���É������ɂ��A�N�Z�X���₷���֗��Ȓn��ł��B

�ߗׂɂ́A�N�Ԃ̗���Ґ��œ����f�B�Y�j�[�����h�Ƒ�����l�C�̃T�[�r�X�G���A�A���J�n�C�E�F�C�I�A�V�X������܂���I

���A�艷���V���n�����݂���Ă��܂����A��������ł�����ł���̂ŁA�L���ό��ɂ��炵���ۂɂ́A��������艺�����B

�@

�L���s���ł͍��A�n�����`����ׁA�s���ɓ_�݂�����H�X�̊ԂŁA�傫��2�̃v���W�F�N�g���W�J����Ă��܂��B

�@

1�́h �h�Ђ������h �B

�@

���X�A�Ђ�����Ƃ́A���É��̖k���A�t����⏬�q���ӂ́A��������ꂽ�n��Ŏg���Ă��� �h�����Ă��h ���Ӗ���������Ȃ̂ł����A���É��̓쓌�Ɉʒu����L���s�ł��A�����Ȃ���ŁA�Ђ�������n���̐�`�ɗ��p���悤�Ɗ撣���Ă��܂�(�c�O�Ȃ���A�G�ޔ��̒��ׂł́A���a�ȑO�̖L���s���ɉ��� �h�����Ă��h �ɗނ���痿�����u�Ђ������v�ƍL���̂��Ă������j�͊m�F�ł��Ă��܂���)�B

|

| �Ђ������(�L���s) |

���`���N�`�����������̂ŁA��x�H�ׂ��烄�~�c�L�ɂȂ�܂���I�I

�@

����1�� �h�Ƃ悠���ԃ}���V�F�h �� �h�G�f�B�u���t�����[�h �B

�@

�L���s���Ԃ̊X�Ƃ��Đ�`���悤�Ƃ��鎎�݁B

�G�f�B�u���t�����[���Ƃ́A�H�ׂ���Ԃ𗘗p���������̒ɂ��A���Y�v���W�F�N�g�̈ꗃ��S���ׂ��A�s���ɓ_�݂�����H�X�̊ԂŎ��{����Ă�����g�݂ł��B

�@

���́A�Ԃ̊X�Ƃ��Ēn�����`���Ă���n��͓��{���ɑ��݂��A�L���s�̋ߗׂɂ���R����܂��B

�����ł͉���s�A�ׂ̐É����ł͕l���s���Ԃ̊X�Ƃ��Ē����ŁA���s���� �h�Ԕ�(�ԂƎY�ƉȊw�唎����A�l���ΉԔ�)�h ���J�Â��ꂽ�ꏊ�Ƃ��čL���m���Ă��܂��B

�������̊ό��q���W�܂�AJR�l���w�̃G���g�����X�ɂ͑傫�ȉԒd������A�N�Ԃ�ʂ��Ĉ������̐��Ԃ��炫����A���̒����Ɂu�悤�����Ԃ̊X �l���ցI�v�ƁA���}�̊Ŕ܂Őݒu����Ă��܂��B

�w���ӂ݂̂Ȃ炸�A��v�Ȓʂ�ɂ��v���ɉԒd���z������A�����e�i���X���s���ׁA����I�Ɏs�̐E�������Ă��܂��B

�l���s�A���ɐ����͉ԙ��͔̍|������ŁA�É������ōł��Ԃ̐��Y�ʂ������n��Ȃ̂ł��B

������Ă��A�ڎR���ɂ͉Ԃ̃e�[�}�p�[�N(�t�����[�p�[�N)�܂ł�������Ă����肵�܂��B

�@

�܂��A���m�̈��������ł��A���N�̗l�� "�̉Ԃ܂�" ���J�Â���Ă���A���̎����ɂ͈�s�݂̂Ȃ炸�A�����S�̂ɉԂ��炫����܂��B

|

| �̉Ԃ܂�(��������) |

�t���[���Ɏ��܂肫��Ȃ����A��ʂɉԂ��炫�ւ��Ă��܂��B

�J�Ԃ̋G�߂ɂ́A�摜�̗l�Ȍi�F��360�x�A�L���s�S�̂̑��ʐς���������L�͈͂ɓn��W�J����̂ł��B

���ꂼ�Ԃ̊X�ł���ˁB

�@

����A�c�O�Ȃ���L���s�ɂ́A���E�K�͂��ւ�ϗt�A���̗��ʋ��_�A�ԙ������s�ꂪ����Ȃ���A����A����I�ɑ�K�͂ȉԂ̃t�F�A���́A�J�Â���Ă��܂���(��Ɏs���ׂ̈̏��K�͂ȃC�x���g���͎��{����Ă��܂�)�B

����A�c�O�Ȃ���L���s�ɂ́A���E�K�͂��ւ�ϗt�A���̗��ʋ��_�A�ԙ������s�ꂪ����Ȃ���A����A����I�ɑ�K�͂ȉԂ̃t�F�A���́A�J�Â���Ă��܂���(��Ɏs���ׂ̈̏��K�͂ȃC�x���g���͎��{����Ă��܂�)�B�����ɔ��Ă��܂��ƁA�ԙ������s����A���̎��̂͋Ǝ҂Ɍ��������A���̋�����ł����āA�ό��{�݂ł͂Ȃ��̂ł��B

�e�[�}�p�[�N�ǂ��납�A�A������~���[�W�A���̌��݂������̖��Ȃ�ł���ˁB

������肩�L���s�́A�����ōł��Ԃ̐��Y�ʂ��������m�����ɂ���A�Ԃ̊X�����̂��Ȃ���A�Ԃǂ��납�ϗt�A���̐��Y�ʂł������ʼn��ʂ𑈂��n��(����������)�ŁA��v���H������ɂ��A�Ԃ͂��납�Ԓd�������Ȃ��B

�s���ʼnc�Ƃ���ԉ�����̐����A1990�`2000�N��̋͂��ȊԂɁA10����1�ɂ܂Ō������Ă��܂��܂����B

�����Č��y����ƁA�G�f�B�u���t�����[���H�p�̉Ԃ��Ӗ������ʖ����ł���A�L���s�˂Ƃ��镶���ł͂���܂���B

�@

�B��A�Ԃ��A�s�[���ł������ȁA�L���Ɏ��������� �h�i�K�o�m�C�V���`�\�E�h �ł����A��������ԂƂ��Ēm���Ă����ł͂Ȃ��A���E�Z���S�P�Ȃ̐H���A���B

�����n���ی삳��Ă�����̂́A�Ԃ��炫�A��ʌ��J�����̂�1�N��1�x�́A�����Z�����Ԃ̂݁B

���̉Ԃ��A�ڂ��Â炵�ĒT���Ȃ��ƕ�����Ȃ����ɏ������̂ł��B

���R�Ȃ���L���s���ł���m��Ȃ����X�������A�m���s����������m��(������)���̒m���x������܂���B

�@

�܂�A�����̋r�F�͋������Ƃ��Ă��u�Ԃ̊X�v�Ƃ܂ŕW�Ԃ���ɂ� �h�������܂����h �̂�����B

����s�̗l�ɁA�L���s���ŁA�S������ό��q���K���K�͂̉Ԕ��ł��J�Â����A�����������Ă��R�ɂȂ�Ȃ��Ǝv���̂ł����ǂˁE�E�E�B�@

�l�I�ɁA�Ԃ�p�����n���`��@�̓��C�o����������A���肫���肷���ĉ������ア�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�@

�܂��A�L���s�� �h������̂܂��h �Ƃ��Ă��n����`���Ă��܂��B

����͉����Ԃ̐킢�ɉ��āA�D�c�R������R�ɏ��������̂��R���ƂȂ��Ă���̂ł����A������Ƒ҂��ĉ������B

���҂����݂ł���̂́A���̉e�ɕK���s�҂����݂��邩��ł��B

�s�҂̂��Ȃ����҂͂��܂��A�̑�Ȕs�҂����݂��邩�炱���A���҂̖��������܂�̂ł��B

�m���ɐD�c�M���ɂƂ��Ă͑�����Ȃ̂ł��傤�B

����������`���ɂƂ��Ă͐^�t�ł���A����ɏK���ƖL���s�́A�D�c�M�������������߂� �h������̂܂��h �ł���Ɠ����ɁA����`�����s�k���i���� �h�单���̂܂��h �ł�����̂ł��B

����`�������j�ɖ����c�����h�ȕ����ł���B

�s���̗ǂ��Е������������グ�Đ�`�ɗ��p����̂͂������Ȃ��̂��ƖG�ޔ��͎v���܂��B

�@

����ɁA�����Ԃ̌Ð�n��W�Ԃ���n��͖L���s�Ɍ���܂���B

���ׂ̖��É��s����A�����Ԃ̐킢���̒n�Ƃ��Ė������グ�Ă��܂��B

�����������́u�����ԁv�́A�L���s�ł͂Ȃ��A���É��s��Ɏc��n���Ȃ̂ł��B

�M���̕����������L���������M�����L(���傤������)�ɁA����`���́A���L���s�̓c�y���E����A�����É��s��̑卂�����ē����悤�Ƃ������ɓ����ꂽ�Ɖ��߂ł���L�q���c����Ă��܂��B

�������������̕�����[���ǂݍ���ł����ƁA�m���ɖ��É��s����܂ލL�͈͂ɓn��A��̕���ƂȂ����\������������܂��B

�ډ��A�L���s�Ɩ��É��s��́A����n�������Ď咣���Η����Ă���A���m�Ȍ��_���o�Ă��܂���B

�����G�ޔ��́u�V�E�����Ԃ̐킢�v�ƌĂ�ł��܂��B

���ꂶ���`�ɂȂ�Ȃ�����Ȃ����I

�@

�n��U�����G�ޔ��̎g������Ȃ��̂��I�H

�E�E�E�Ǝv���邩������܂��A���ۂɖL����K��Ē������ہA�������肳��Ȃ��l�ɁA��݉B�����^����`����ׂ����Ǝv���܂����B

�E�E�E�Ǝv���邩������܂��A���ۂɖL����K��Ē������ہA�������肳��Ȃ��l�ɁA��݉B�����^����`����ׂ����Ǝv���܂����B�@

�F����͎��ɐ^�����B���A�Ђ�����L�����y�[���⎩�А��i�̒����������A�s�[������̔�������A���i�����Ǝv���܂����H

�@

��ʓI�Ȓn��U���L�����Ȃ�A�n��ɂƂ��ēs���̗ǂ����e������I��Ŕ��M����̂ł��傤���A�K���s�K���G�ޔ��͉R�����Ȃ��q�Ȃ̂ł��B

�L���s���ڎw�����z�ƌ����ɂ��āA�[���m����g�ɕt���Ē��������z��������܂��B

�ł��A���������v���W�F�N�g�ɂ���ĖL���s���u�Ԃ̊X�v�A�u������̂܂��v�Ƃ��ĔF�m����A����Ɍ�������čs��������𓊂��A�{���Ɋό��q��Ԃ�����X�ɂȂ�����f�G�ł���ˁH

�L�����A�R�U��Ȃ��u�Ԃ̊X�v�A�u������̂܂��v�ɕς���ɂ́A10���A20�����ᑫ��܂���B

1���������A���̓������鎖���肢�A�G�ޔ��͈�A�̎��g�݂������������Ǝv���Ă��܂��B

�@

���Ċy�����A�H�ׂĔ��������G�f�B�u���t�����[�B

�L����K�ꂽ�ۂɂ́A����A������Ē��������O������1�ł��I�I

�@

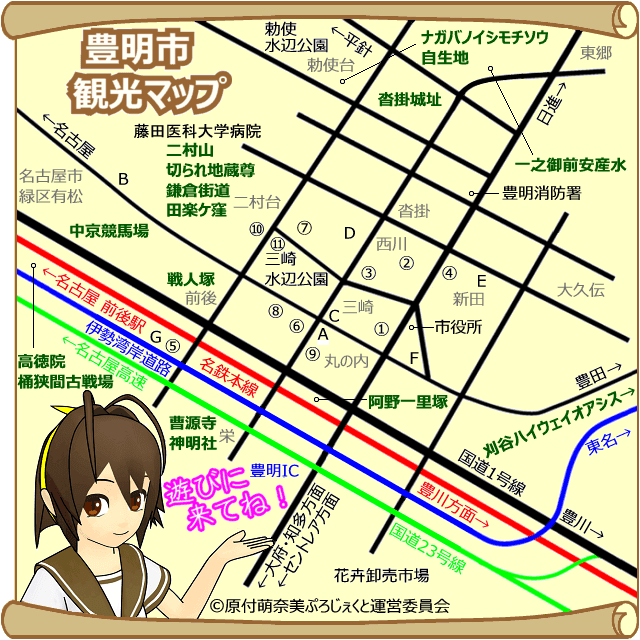

�ȉ��̒n�}�ł́A��v�Ȓn�������C�g�O���[�A�ό��n�A�ό��������_�[�N�O���[���ŕ\�����Ă��܂��B

�n�}��ɋL�ڂ��ꂽ�@�`�J�� �h�Ђ������h �AA�`G�� �h�G�f�B�u���t�����[�h �𖡂킦��X�܂ł��B

�@

|

��Ȋό��n�E�ό����� | |

| �����ԌÐ��`���n | �h�����11 |

| �����@ | �h�����3-2 |

| �R | ��R |

| ���n���� | ��R |

| ���q�X�� | ��R |

| �c�y�P�E | �B�|���c�y�P�E1-98 |

| �������n�� | �ԕĒ��~�c1225 |

| �B�|�隬 | �B�|�����{��11 |

| ��V��O���Y�� | �B�|����V��O |

| ��l�� | �O�㒬��l�� |

| ����ꗢ�� | ���쒬����3 |

| ������ | ���m���L���s�h�����R45 |

| �_���� | �h����e�T |

| �i�K�o�m�C�V���`�\�E�����n | �B�|�����R |

| ���J�n�C�E�F�C�I�A�V�X(���J�s) | ���J�s�������g��55 |

|

�Ђ����������X�� | ||

| �@ | �ē����X�g���� ��C | �O�蒬 ���m�� 26-11 |

| �A | �߂� ��� | ���쒬 ���� 8-18 |

| �B | ���[������ ������ | ���쒬 ���� 11-1 |

| �C | ��{ �܂Ȃ��� | �V�c�� �g�r 25-6 |

| �D | �h���� | �h�� �匴 75 |

| �E | �₫�� ���� | �O�蒬 ��m�� 8-10 |

| �F | ���H���� ���� | ���쒬 ���� 1-8 |

| �G | ���i���� ��ł��� �� �{�X | �O�蒬 �䂽���� 34-8 |

| �H | ��M���i | �O�蒬 ��m�� 6-27 |

| �I | �_�C�j���O ���� | �� 2-7-1 |

| �J | �a�H ��悵 | �� 2-20-7 |

|

�G�f�B�u���t�����[�����X�� | ||

| A | Pasta+cafedining Sonora | �O�蒬 ���� 5-13 �z���[�n�C�c 1F |

| B | �������̐X ����� | �ԕĒ� �~�c 1271-106 ���W�F���hshikita 1F |

| C | �_�� | �O�蒬 ���m�� 27-1 �������n�C�c 1F |

| D | ���َq�H�[ �͂�̂����� | ���쒬 �P�g 1-7 |

| E | �I���� | �V�c�� �g�r 7-5 |

| F | merry cafe | �V�c�� �q���� 7-18 |

| G | Brown Beans | �V�h�� 5-41 |

�L���s��K��A�����Ԃ̐킢���̒n����������́A�Ђ������ƃG�f�B�u���t�����[�y���݉������I�I

�Ȃ��A���m������A�ߍx�̊ό��X�|�b�g���ɂ��Ă� �c�[�����O�X�|�b�g�y�[�W �ł��Љ�Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

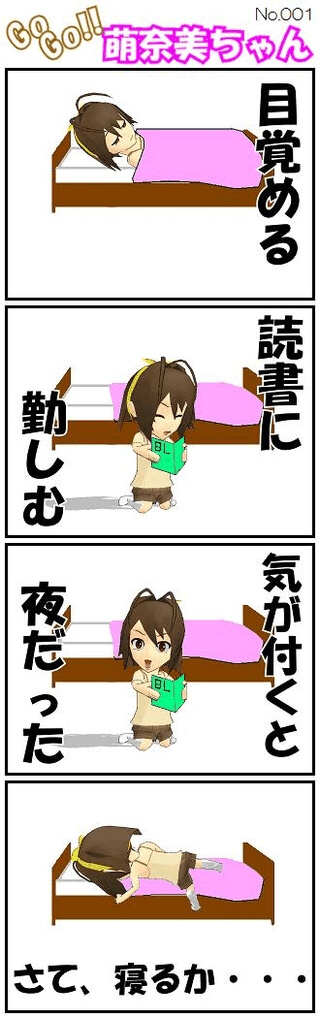

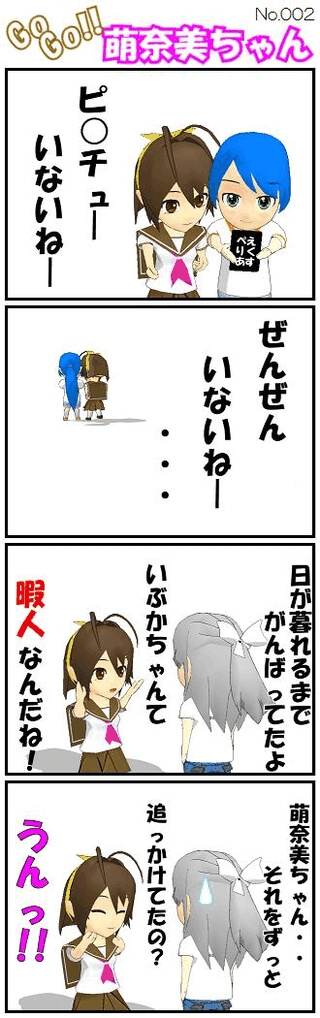

�����ɂ͖G�ޔ����a������Ɏ������ԗ��X�ȗ��b���G�ޔ��̃X�b�P�X�P�Ȏp(�p)���f�ڂ��Ă��܂��B

���ׁ̈A�L�����N�^�[�̃C���[�W��ʑ�����\��������܂��B

����ł����܂����H

�s �����Ⴄ�I�I �t

�@

�@

�����ł́A��������X���`���ĉ��������A�G�ޔ��̃C���X�g���Љ�Ă��܂��B

�e�摜���N���b�N(�^�b�v)����ƌʂ̃y�[�W�֔�сA���ډ摜���J���܂�(�I���W�i���T�C�Y�ł͂���܂���)�B

�y�W�҂̊F�l���`���ĉ��������C���X�g�z

�������摜�Ƃ��Ē��Ă��܂��B�@

�y�G�t�̊F�l���`���ĉ��������G�ޔ��͂�����z

�@

�y���������`���ĉ��������G�ޔ��͂�����z

�@

©���c�G��(OSSY)����

�o���G�e�B�[�ԑg �V���V���~�V�� �̃}�X�R�b�g�L�����N�^�[(����)��A�A�j�� �p���_�[�[�b�g�V���[�Y���̌���҂Ƃ��āA���L���ȃL�����N�^�[�f�U�C�i�[�AOSSY���� ���c�G�ꂳ�G�ޔ���`���ĉ������܂����I�I

�������ăn�[�g�ɃY�L���[���ł�(��)�B �� OSSY'S HOME PAGE �� �p���_�[�[�b�g(Wikipedia) |

©�m�Ɩ�����

�l�X�Ȏm�Ƃ̃L�����N�^�[���f�U�C���Ȃ���A���X�̃j���[�X�Ɉ�������_�R�ƂȂ��Ă���A�m�Ɩ��̒��̐l���G�ޔ���`���ĉ������܂����I�I

�������f�R�����ė��ꂪ�����ł�(��)�B �m�Ɩ��̒��̐l�́A���ړI�ȊW�҂ł͂������܂��A���̉摜��ǎ��ɂ����� �Ɩ]�܂��������ɑ����ׁA���ɋ����āA�W�҃R�[�i�[�Ɍf�ڂ��Ă���܂��B HD�T�C�Y�ɒ��������摜�� ��ރy�[�W �Œ��Ă��܂��B �� �m�Ɩ�(Facebook) |

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

�y�G�t�̊F�l���`���ĉ��������C���X�g�z

��ϋ��k�Ȃ̂ł����A����l����l�̏Љ�͊��������Ē����܂����B�G���L�����w��(�L�����T�~)�̃L�����N�^�[����ɂ��Ă� �G���L�����w��̌����E�F�u�T�C�g ���Q�ƂȂ����ĉ������B

�@

�F�l�A�f�G�ȃC���X�g���R���肪�Ƃ��������܂��I

�����O(����ҕ\��)�ɁA���Y��Ƃ��Ǘ��Ȃ����Ă���Twitter���ւ̃����N���g�ݍ��܂�Ă��܂��B

�C�ɂȂ��Ƃ���A�L�����N�^�[������A�ǂ�ǂ�t�H���[���܂��傤�I

��i�̃A�X�y�N�g����ӂ݁A���C�A�E�g���Ă���܂��̂ŁA���s���ł��B

�@

���Љ���グ���Ȃ������S�Ă̊F�l�ցA���l�ѐ\���グ��Ƌ��ɁA���ӂƌh�ӂ�\���܂��B

�@

�y�W�҂̊F�l���`���ĉ��������G�ޔ��͂�����z

�@

�y���������`���ĉ��������G�ޔ��͂�����z

�@

| �����Ƃ�� | |

|

�{�E�F�u�T�C�g�ł� �C���[�W�L�����N�^�[�̃y�[�W �Œ��߂����Ē����Ă���܂��ʂ�A���t�G�ޔ��Ɋւ��n�앨�ł����āA�����Ō��J���ꂽ�R���e���c��f�薳���f��(�]��)�A�Љ���Ē�������A�n��҂̊F�l���Ǘ��Ȃ����Ă���E�F�u�y�[�W���Ƀ����N��\�点�Ē����ꍇ������܂��B ���̍ۂ́A���̎|���ɗ͂��`������l�ɓw�߂Ă���܂����A�s���͂��Ȃ��\�����������܂��B ��ϋ��k�ł����A���̍ۂ͉������e�͉������B �܂��A�f�ڂɍۂ��A��i�̎������˂Ȃ����x�ɁA�g��A�k���A�F����A�m�C�Y�����Ɖ]�����摜�������{���ꍇ������܂��B �Ӑ}���Ȃ��ҏW��������Ă���ꍇ�A���A��������Α��߂ɑΏ��v���܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y���������`���ĉ��������C���X�g�z

�G�t�̂��������`���ĉ��������C���X�g�ł��B���������̂ŁA�ʂ̃R�[�i�[��݂��܂����B

��R�`���ĉ������āA���肪�Ƃ��������܂��I

�@

�y�W�҂̊F�l���`���ĉ��������G�ޔ��͂�����z

�@

�y�G�t�̊F�l���`���ĉ��������G�ޔ��͂�����z

�@

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

©COMING SOON����

|

©��������

�@

�������C���X�g�́A�L�����N�^�[�̈Ӌ`�ɔ������i�łȂ�����A�{�E�F�u�y�[�W��A�L���Ō��J�����Ē����Ă���܂��B

�C���X�g��`���ꂽ���́AFacebook�AInstagram�ATwitter�ցA���t�G�ޔ��̃C���X�g�ł���ƕ������Ԃœ��e�Ȃ����ĉ������B

�n�b�V���^�O #���t�G�ޔ� ��t���Ē�����ƋC�t���₷�����Ǝv���܂��B

��X�͒���I��SNS�����Ă���܂����A���܂ł��C�t���Ȃ��ꍇ�͌��t�G�ޔ����ɁA���̎|�����b�Z�[�W��������Ə�����܂��B

�@

�@

�@

�@

���J���Ɍf�ڂ��Ă��܂��B

�e�摜���N���b�N(�^�b�v)����ƌʂ̃y�[�W�֔�сA���ډ摜���J���܂�(�I���W�i���T�C�Y�ł͂���܂���)�B

�@ �@

�@

�@

�@

�����ł́ASS(�V���[�g�E�X�g�[���[�A�Z�ҏ���)���f�ڂ��Ă��܂��B

�@

�G�ޔ��̏��X�[�p�[�J�u���A�����f���ł���ɂ�������炸�A�㔭���f���̗l�Ȏԑ̐F�ɓh��ւ���ꂽ���R�B

�����ĖG�ޔ�������֓�����o�܁B �v���t�B�[���ɂ��f�ڂ������G�ޔ��̔閧���A���������������Ă��܂��B ����́A�G�ޔ��̐�����w����������̑�\�҂��A���玷�M����SS(�V���[�g�E�X�g�[���[)�ł��B �����܂ŋ͂������œǂ߂�Z����i�ł��̂ŁA�����̂�����͐��y���݉������B �����̃R���e���c�͖|��\���ɑΉ����Ă��܂���B |

�@

�@

�@

�����ł́A�G�ޔ��֘A�̓�����Љ�Ă��܂��B

�@

������̍Đ��ɍۂ��A�����o�܂��̂ŁA�����Ӊ������B

�@

|

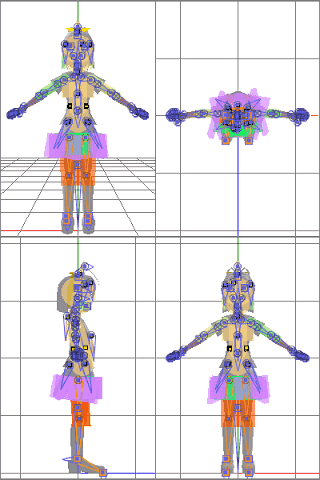

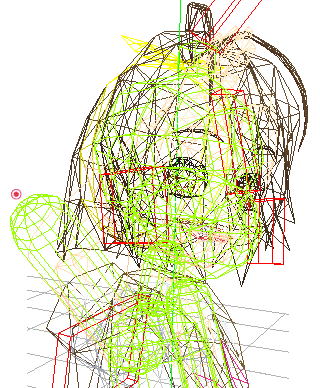

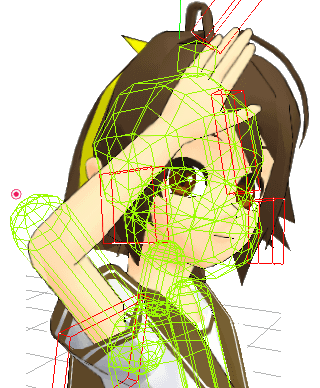

�N���G�C�^�[�̌I�c�����G�ޔ��̃A�j���[�V������i�����J���ĉ������܂����I

�܂��e�X�g�i�K�Ƃ̎��ł����A����ł��f���炵���d�オ��ő労���ł��I �G�ޔ��͖{���ɐF�X�ȕ��X�̋��͂Ċ����ł��Ă���̂��Ǝ������܂��B |

�@

�@

�@

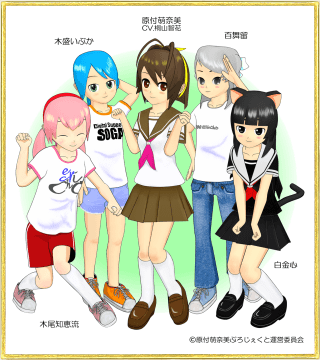

�G�ޔ��̗F�B���Љ�܂��I

�S���A�U���̑Ώۂ⊈�����_(�n��)�A�^�c��\�҂��S�ĈقȂ�܂����A�S�����F�B�L�����N�^�[�ł��B

�@

����_�s�����_�Ɋ������鎩����֒c�́A100MileClub�̌����}�X�R�b�g�B

���m���L�c�s�ɓX�܂��\����I�t�B�V�����E�\�j�[�V���b�v�A�f�W�^���T�|�[�g �\�K�̌����}�X�R�b�g�B

���m���L��s�𒆐S�Ɋ�������T�C�N�����O�c�́A�c�[�����O�N���u �`�F���L�I�̌����}�X�R�b�g�B

���͌��̋M����(���)���AKoko Products�̌����}�X�R�b�g�B

2022�N���_�ő������ʐM�Z�p�����@�� ADS�ɏ������A�����ɖG�ޔ��B�̒��ԂƂȂ����B |

�@

�@

�@

�O�����̌��t�G�ޔ��B

�����R�X�v���C���[(����)�́A�ߟ{���d��(���܂� �₦��)����ł��B

2018�N��SEIKA�T�u�J���t�F�X�^�ŁA�R�X�v�������̌�����Ɠ����ɁA�����Ȃ�X�e�[�W�f�r���[���ʂ����܂����B

�ȉ������肶�������ɎB�e�������A�ߟ{����̎ʐ^�ł��B

�@

|

|

�@

�@

�@

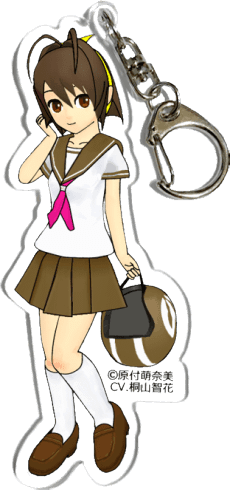

���t�G�ޔ��֘A�̃O�b�Y���Љ�܂��B

������O�b�Y����葵���Ă���܂����A���k�Ȃ���A�G�^�O�������A������{�E�F�u�T�C�g�ł͔̔����Ă���܂���B

��ʂ̊F�l�ւ́A�����n�L�����Ղ蓙�̃C�x���g�ł̂ݔ̔��v���܂��B

�����Ɋւ��ẮA���m���L��s�̑�社(�����₵��)�_�Ђł���舵���Ă���܂��B

�ȉ��͊e�O�b�Y�̏ڍׂł��B

�f�ڂ��Ă���摜�͑S�ăC���[�W�ł���A�����̃T�C�Y�A�������A�F�����͈قȂ�ꍇ������܂��B

�����āA�ʐM�ʂ�}����ׂɉ掿�𗎂Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�����������������B

�@

���t�G�ޔ��Ղ낶�����Ɖ^�c�ψ���͔�c���c�̂ł��B

�O�b�Y�̔���グ�́A�S�z�A�n��U�����ƁA�Y�ƐU�����Ɠ��ɗp�����܂��B

�S�ẴO�b�Y�͌��t�G�ޔ��̒m�I���Y����L���鑍�����ʐM�Z�p�����@�� ADS���J���A�̔����Ă���܂��B

�@

[���菤����@�Ɋ�Â��\�L]

�@

|

�y�ʃo�b�W�z

���a75mm �@ ���t�G�ޔ��̃C���X�g��z�����ʃo�b�W�B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�V���v���J�b�g�E�X�e�b�J�[�z

�c66mm�~��122mm �@ ���t�G�ޔ��̃C���X�g����������� �����`�^�̃X�e�b�J�[�B UV98%�ȏ�J�b�g�́A�ό��ϐ��d�l�ł��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1���܂Ŗ����A2���ڈȍ~��1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�_�C�J�b�g�E�X�e�b�J�[�z

�c152mm(�Œ���)�~��65mm(�Œ���) �@ �S�g�C���X�g���A�֊s�ɉ����ăJ�b�g�����X�e�b�J�[�B UV98%�ȏ�J�b�g�́A�ό��ϐ��d�l�ł��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�}�O�l�b�g�E�X�e�b�J�[�w�ߘa�x�z

�c94mm�~��84mm �@ �����L�O�̃}�O�l�b�g�E�X�e�b�J�[�ł��B �V�������\�̐ȂŁA���[�������f�������̎��̂�͂��Ă��܂��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�G�^�O���ꂭ�����z

���̊y�������ɁA�G�ޔ����Q�����Ă��܂��I �@ �{���i�Ɋւ��ẮA�C�x���g�ł̔̔��ق��A�ʐM�̔����t���Ă���܂��B �@ �@�� �G�^�O��p�I�[�_�[�t�H�[�� �@ ��1,000�~(�ō��A������)�ł��B �@ �@ �y�G�R�J�C���z

��100mm(�Œ���) �F�F�N���A�[ or �C�G���[ �@ ������2�l�̃C���X�g��z�����n�[�g�^�̃G�R�J�C���B �ߗ�p���ۂƁA�������̍ۂɐ�����ÌŔM�����p�����A����I�ȕۉ��O�b�Y�ł��B �����̋������p�`���Ɖ����Ȃ��A�y���Ռ���^���邾���ŁA�������ꂽ�t�̂��A�}���Ɍő̉��A�����A���M���A�g�������������܂��B ��߂Ă��A�����������ōĉ��M���s���ƁA���̉t�̂ɖ߂�A100��ȏ�̍ė��p���\�ŁA�p�����̗ʂ������������܂��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�~�j�F���z

�c111mm�~��126mm �@ ���t�G�ޔ��A�S�����A�ؐ����Ԃ��A�ؔ��m�b���A�����S��5�����W�������A�R���{���[�V�����F���ł��B �\�ʂ��U���U��������历�𗘗p���Ă��܂��̂ŁA���L�̕��������y���߂܂��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ |

�y�A�N�����E�L�[�z���_�[ Type�T�z

�c109mm(�Œ���)�~��43mm(�Œ���)��������܂܂� �@ �S�g�C���X�g���A�֊s�ɉ����ăJ�b�g���� �L�[�z���_�[�B ���E���₷���i�X�J�����̗p�B �L�����N�^�[�̎��͓͂����܂��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�܂Ŗ����A2�ڈȍ~��1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�A�N�����E�L�[�z���_�[ Type�U�z

�c105mm(�Œ���)�~��40mm(�Œ���)��������܂܂� �@ �S�g�C���X�g���A�֊s�ɉ����ăJ�b�g���� �L�[�z���_�[�B ���E���₷���i�X�J�����̗p�B �L�����N�^�[�̎��͓͂����܂��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�܂Ŗ����A2�ڈȍ~��1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�{�v�L�[�z���_�[ Type�T�z

�c65mm(�Œ���)�~��30mm(�Œ���)��������܂܂� �@ �X�y�C���E�o���Z���i�̘V�܃^���i�[�A�~���b�g�Ђ̖{�v���g�p�����A��ς��ґ�Ȉ�i�ł��B �C���X�g�̓��[�U�[�ŏĒ�����Ă��܂��B �����O�ƃi�X�J���̃f���A���\���ł��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�܂Ŗ����A2�ڈȍ~��1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�{�v�L�[�z���_�[ Type�U�z

�c65mm(�Œ���)�~��33mm(�Œ���)��������܂܂� �@ �L�k�ɋ�������C���N�ŃC���X�g���v�����g�����p�^�̖{�v(��)�L�[�z���_�[�ł��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�܂Ŗ����A2�ڈȍ~��1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ �y�G�R�o�b�O�z

�c55cm�~��29cm�A�c(���[��)36cm �@ �R���p�N�g�Ɋۂ߂Ď����^�ׂ�G�R�o�b�O�B ����g�p���₷���J�[�L�F�ŁA���W��(L)���̗e�ʂ�����܂��B �@ �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B ���i�~ �����1�����B �I�[�v�����i�ł��B �@ �@ |

�@

|

�f�ށF���F��

�c111mm�~��126mm

�@

���t�G�ޔ��A�֓��܂Ȃ��̃R���{���[�V�����F���ł��B

�\�ʂ��U���U��������历�𗘗p���Ă��܂��̂ŁA���L�̕��������y���߂܂��B

�@

�C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B

���i�~ �����1�����B

�I�[�v�����i�ł��B

�@

�@

�y�o�b�N�v�����gT�V���c�z

�@

|

|

�f�ށF�|���G�X�e��100%

�T�C�Y�FS,M,L,LL,3L

�@ �@

�C���X�g���[�^�[ Pekeshi����̃C���X�g������������A���t���C�_�[������T�V���c�ł��B

�����t���C�_�[�ȊO�̊F�l�ɂ����Ē����܂��B

���̒��ɂ͗l�X�ȐF�����݂��A���ꂼ��̐F�ɈӖ�������܂��B

�����F��(��������)�Ə̂��A���F�͍����E���|�A�ԐF�͑Η��E��M�E�c�E�A�l�F�͗�ÁA���ӁE���n�A���F�͐M���E�����E���`�A���F�͗~�E�K���A���F�͐����E���^�A�F�͑����E�ƑP�E�������̉]���(��������)�����钆�A�I�����W�F(���S�E���)�����͕��̈Ӗ��������Ȃ��̂ł��B

�G�ޔ��̃p�[�\�i���E�J���[�̓Z�s�A�ł����A�o�C�N�ɏ���Ă�������A�����łȂ������A���̂ɍ��킸�A�����ɂ��A�����l�ɂƂ̊肢�����߁A�Èłł��ڗ��I�����W�F���̗p�v���܂����B

�@

�C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B

�I�[�v�����i�ł��B

�@

�@

|

�y�G�ޔ����z

�@ �@ ��ʈ��S���F�肵������ސ��� �h�����h �ł��B ���t���D�Ƃ̃}�X�g�A�C�e���ł��I�I ���t�ȊO�̃o�C�N�ɏ���Ă��郉�C�_�[�l��A�����Ԃ̃h���C�o�[�l�ɂ��A���D�]�����Ă���܂��B �悭���� �h�`�����̖G���L���������h �ł͂���܂���I �Ȃ�ƁA���m���L��s�Ɏ��݂����社(�����₵��)�_�Ђɂč����ߒ����� "�{��" �Ȃ̂ł��I�I ���_�̂𒆉����ɕ������Ă���܂��B �@

�f�ށF�|���G�`�����e���t�^���[�g,�㎿�� �@ 1���Ԉȏ�A���ɒ��߂ĐZ�����Ȃ������m�F���Ă���A����͖��_�A�����ł��g�ɕt���Ē����܂��̂ŁA�C�̌�ʈ��S�ɂ�����܂��B ����������ł��̂ŁA�����Ԃɋy�Ԑ����ł̎g�p�͍T���ĉ������B �@  �s�����Ӂt �s�����Ӂt�@ ���_�̂���������Ă���܂��̂ŁA�ɒ[�ɐ܂�Ȃ��Ȃ��ʼn������B �J��Ԃ��܂����A����̓L�����N�^�[���v�����g���A������͂����u���}�C�h�ł͂���܂���B ���� �h�_�l�h �ł��̂ŁA��Ɏ�舵���ĉ������B �X���������ۂ́A�{�̂𔒎��ɕ��ł��獫��A�������肢�܂��B ���{�i�l���̃A�h�o�C�X�ł��B �@ �s������@�t �@ ���m���L��s�̑�社�_�ЁA�����͌��t�G�ޔ��Ղ낶�����Ɖ^�c�ψ���o�W����T�u�J���`���[�̍ՓT���ł̂݁A�������v���܂��B ���炩�̃C�x���g�ɂĖG�ޔ�������舵���ꍇ�́A���̎|��\��SNS�ō��m�v���܂��B ���ɐ��̏��Ȃ�����i�ł��̂ŁA�����߂̍ۂ́A���O�ɍɂ��m�F�����܂��ƍK���ł��B �@  �s���䗿�t

�s���䗿�t�@ ��ʏ��䗿 ��500(��ې�) ���i�~ ����͊�]�҂̂�1��(��)�����A2�̖ڈȍ~�͈�ʂɓ��� ��500(��ې�) �������ł��̂ŁA�ېł̑ΏۊO�ł��B �@ �s��社�_�ЂƂ́t �@ ��社�_�Ђ́A�o�_���(�����������₵��)���A�卑�喽(�I�I�N�j�k�V�m�~�R�g)������(���傤)���A�O�͂ɍ������A���Ђ̐_�X���J���Ă�����R���������_�Ђł��B | |||||||||||||||

�@

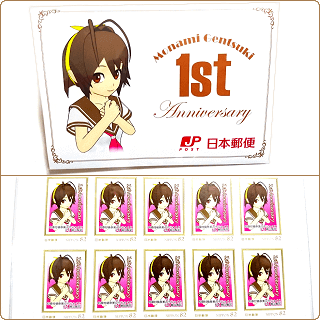

�y���t�G�ޔ� ���a����N�L�O�؎�z

���ۂɂ́A����ȑO���犈�����Ă���܂������A���ɔ��\�����̂͑O�N��2017�N5���ł����B

�]���Č��t�G�ޔ��̒a������5��1���ɐݒ肳��Ă���܂��B

��������ɂ������{�X�֗l����Ă� �h���t�G�ޔ� ���a����N�L�O�؎�h �̔��s�������v���܂����I�I

�{���̐؎�ŁA������2�܂�䎆�t�́s�����Łt�ƂȂ��Ă���܂��I�I

82�~�؎�~10���́A1�V�[�g����������Ă��܂��B

�G�ޔ���蓯�l�A���Ɋ��������A�X�ǂł���舵���Ă���܂���B

�����X�ǂŎ�舵���Ă�����܂������A���ꂽ�����ɑ�����̃L���p�V�e�B�[���s�����Ă���A�c�O�Ȃ��琔�ʌ���̃C�x���g�ꔄ�i�ƂȂ�܂����B

�C�x���g���ȊO�̔̔��ɂ��ẮA����Ɍ��������Ē����܂��B

�@

���i�~ �����1�����B

�I�[�v�����i�ł��B

�@

�f�ށF�㎿����,�؎茴��

�o�b�N�V�[�g �c297mm�~��210mm ��܂�

�؎�{�� �c50mm�~��32mm(1��������) ���ʃV�[��

�@

�s�����Ӂt

�@

���Y���i�́A��������ʓI�ȖG���L�����O�b�Y�Ƒ傫���قȂ�܂��B

����W�҂��̔�����ꍇ�������A�������̔�(�]��)�ł��܂���B

�������グ�������{���i���l�b�g�E�I�[�N�V�������œ]���Ȃ����܂��ƁA�@�ɒ�G���Ă��܂��܂��B

���R�Ȃ��畡�������ւł�(���̐؎蓯�l�ɁA�U���h�~���H���{����Ă��܂�)�B

�����āA�}���������������A�z�ʕ��������������܂��ƁA�؎�Ƃ��Ēʗp���Ȃ��Ȃ�܂��B

�����͓��{�X��(���{�X��)�l���̃A�h�o�C�X�ł��B

�܂��A�{�i�͖{���̐؎�ł���A�����ƂȂ�܂��̂ŁA�N���W�b�g���ρA�d�q�}�l�[���ϓ��A�����ȊO�ł̔̔��͏����Ă���܂���B

�\�߁A�������������B

| ����E���� |

|

���t�G�ޔ� ��ʈ��S�����́A�������ʐM�Z�p�����@�� ADS�ƁA��社(�����₵��)�_�Ђ̋����J�����i�ł��B ���t�G�ޔ� ���a����N�L�O�؎�́A�������ʐM�Z�p�����@�� ADS�ƁA���{�X�ւ̋����J�����i�ł��B ���t�G�ޔ� �G�^�O�́A�������ʐM�Z�p�����@�� ADS�Ɗ�����Ѓ��C�W���O�t�H�[�X�E�l�b�g���[�N�E�T�[�r�X�̋����J�����i�ł��B |

�@

�y�G���C���N�z

�@

|

�f�ށF���� ���������n�t,���F��

�F�F���Ȃ݃u���E���A�܂���O���[�A���Ԃ��u���[�A������s���N�A������u���b�N

�@

���t�G�ޔ�(�L��)�A�S����(��_)�A�ؐ����Ԃ�(�L�c)�A�ؔ��m�b��(�L��)�A�����S(���͌�)���C���[�W�����A�L���C���N�E���{���g���[���̃C���N�E�V���[�Y�ł��B

���g�p�ɂ͖��N�M���A���y���A�M�ق��A�C���N���g�p�ł��鉽�炩�̕M�L��K�v�ɂȂ�܂��B

�@

�S���e�n�ō��ꂽ���F����C���N���u�����n�C���N�v�Ə̂��܂��B

�ÁX�Y�X�ɑ��ʂȃC���N�����钆�A�{���i�̗l�ɁA�����n�C���N�ł����āA�L�����N�^�[�̃C���[�W���x�[�X�ɒ��F���ꂽ���i�͑����Ȃ��A���Ȃ��Ƃ��{���i�̔������_�ł͑O�Ⴊ����܂���ł����B

�{���i�͖��N�M�A���y���A�Ɏq�y��(�K���X�y��)�����킸�ɕ��L�����p�ł��A�X�ɐF���������萅�Ŕ��߂��铙�A�ėp���ɂ��D��܂��̂ŁA�R���N�V�����݂̂Ȃ炸�A���p�ɂ��K���Ă��܂��B

�@

�S5�F�̃C���N�ɉ����A�Z�[���[���N�M��(���{)���̖��N�M(�R���o�[�^����)���A���А����y��(���U�[�o����)�A�����̓A���X��(�t�����X)���Ɏq�y���̉��ꂩ�ƁA�y������p�u�����N�E�{�g���A���C�t��(���{)���{�v�y���P�[�X���t���������Z�b�g���p�Ӓv���܂���(�Ɏq�y���Ƀy���P�[�X�͕t�����܂���)�B

�y�Z�b�g���e�z

�C���N�S5�F +

����̃Z�b�g�ɂ��S5�F�̃C���N�ƁA�e�y���ɑΉ�����戵���������t�����܂��B�@

�戵�������̓I�����C���ł����J���Ă���܂��B

�I�����C���E�}�j���A�����Q�Ƃ��ꂽ�����́A�ȉ��̃����N�������Ȃ����ĉ�����(�ʃE�B���h�E���ʃ^�u�ŊJ���܂�)�B �C�x���g�̔��݂̂̐��ʌ���i�ł��B

���i�~ �����1�����B

�I�[�v�����i�ł��B

�@

�@

�y���h�z

�@

���h�����͏�ɏ����Ă���܂��B

���h�����͏�ɏ����Ă���܂��B��]�Ȃ�����́A�������ʐM�Z�p�����@�� ADS(���t�G�ޔ��Ղ낶�����Ɖ^�c�ψ���)���o�X(�o�W)����A�Â��̉��܂ő����^��Œ������A�{�y�[�W�ʼn����̘A������A���̎|�̃��[���𑗐M�������B

�@

�A���A��ϋ��k�ł����A���h������������̂́A�L�����N�^�[�^�c�W�҂̊F�l�A���f�B�A�A�W�҂̊F�l�A���{�A�s���A�n�������̊W�҂̊F�l�A�A�j���A�Q�[���A���y�A�T�u�J���ƊE�W�҂̊F�l�A�R�X�v���C���[�̊F�l�A�l��Ƃ̊F�l���Ɍ��点�Ē����܂��B

�@

�@

�y�����p�\�Ȍ��σT�[�r�X�z

�@

��s�U���A���������A�X�ֈב�(�����A�y�шבւ̑����͏�L�̏��ݒn)�ɂ�錈�ς�����܂��B

���ݓX�܂ł̌��ϕ��@�Ɋւ��Ă� ���菤����@�Ɋ�Â��\�L ���Q�ƂȂ����ĉ������B

�@

�@

�@

�@

|

Microsoft Windows�p�̃f�X�N�g�b�v�E�A�N�Z�T���u�G�ޔ����v�v�ł��B

�����Ń_�E�����[�h���A�����p�����܂��B

�@

�I���W�i���ł�Type�T�ƁAType�U�A�m�Ɩ��̒��̐l���`���ĉ��������C���X�g��p�����A�G�ޔ��Ƃ͎v���Ȃ����ɉ��炵��Type�V�A�X�Ɍ��t�G�ޔ��A�S�����A�ؐ����Ԃ��A�ؔ��m�b���A�����S�̏W�������Ղ�z����All Stars Clock��4��ނ���Ă��܂��B

�ǂ̎��v���A�G�ޔ�(CV.�ˎR�q�Ԃ���)�̉��炵�����Ŏ����������܂��B

����������͋��ʂł��B

�ˎR����{�C�X���L���[�g�����đf�G��

�@

�h���b�O&�h���b�v�ōD���Ȉʒu�ɔz�u�\�B

�_�u���N���b�N����Ɣ����A�E�N���b�N�ɂĕ\�������R���e�L�X�g���j���[����I����I������ΏI������V���v���Ȑv�ł��B

���̍�Ƃ��ז����Ȃ��l�A�y���A��������ڕW�ɐv�v���܂����B

���v�ȊO�̋@�\�͎������Ă��܂���B

���ʂ�OS�̃T�E���h�ݒ�Œ����Ȃ����ĉ������B

�@

�{�\�t�g�E�F�A�̓��W�X�g����p���Ă���܂���B

���炩�̃����^�C���E�R���|�[�l���g��A���ʂȃv���O�C���̃C���X�g�[�����s�v�ł��B

�A���C���X�g�[�����A�S�Ẵt�@�C�����폜���邾���́A����y�Ȏd�l�ł��I

�@

�� �G�ޔ����v Type�T(2.4MBytes)

�� �G�ޔ����v Type�U(2.4MBytes)

�� �G�ޔ����v Type�V(2.4MBytes)

�� All Stars Clock(2.4MBytes)

�@| �����p�ɓ������� | |

|

�{�\�t�g�E�F�A�͈��S�ł����A�Ȃ����ꕔ�̃Z�L�����e�B�E�\�t�g�E�F�A���s���ȃ\�t�g�E�F�A�Ƃ��Č댟�o����ꍇ������܂��B ���R�Ȃ���}���E�F�A�ł͂���܂���̂ŁA�����S�������B �_�E�����[�h��C���X�g�[�����ł��Ȃ��ꍇ�́AOS�y�сA�E�B���X��\�t�g�E�F�A�̐ݒ���������ĉ������B | |

�@

�@

�@

���t�G�ޔ��֘A�̃����N�W�ł��B

�@

| ���t�G�ޔ��֘A | |

| ���t�G�ޔ� ����Facebook�y�[�W | |

| ���t�G�ޔ� ����Instagram�y�[�W | |

| foursquare | ���t�G�ޔ��Ղ낶������ foursquare �X�|�b�g�y�[�W |

| ���t�G�ޔ� ����Twitter | |

| ����Ameba�u���O | ���t�G�ޔ� Ameba�u���O |

| �G���L�����w�� ����(�Љ�y�[�W) | �S���̖G���L�������W�߂��c�̂̌����E�F�u�T�C�g �����t�G�ޔ��͑S����98�Ԗڂɓo�^���ꂽ�w����ł��B |

| �G���L�����w�� Wiki(�Љ�y�[�W) | �S���̖G���L�������W�߂��c�̂�Wiki �����t�G�ޔ��͑S����98�Ԗڂɓo�^���ꂽ�w����ł��B |

| �����n�L�����J�^���O(�Љ�y�[�W) | �����n�L�������W�߂��R�~���j�e�B ����Ǘ����Ă��炸�A����F�ł��B |

| �C���L����BOOK(�Љ�y�[�W) | �����n�L�������W�߂��R�~���j�e�B ����Ǘ����Ă��炸�A����F�ł��B ���Y�T�C�g�ł́A�����n�L�����̐l�C�����L���O�����{����Ă��܂��B |

| ���t�G�ޔ�(�s�N�V�u�S�Ȏ��T) | �s�N�V�u�S�Ȏ��T�ɂ��錴�t�G�ޔ��̉���y�[�W ����Ǘ����Ă��炸�A����F�ł��B |

| �R���g���[���v���_�N�V���� | ���t�G�ޔ��̐ꑮ���D�A�ˎR�q���������Ȃ����Ă���|�\�������B |

| BIKERS��y��(����) | �o�C�N�̏����T�C�g |

| ���F�B�֘A | |

|

���~�J�~����� �����E�F�u�T�C�g |

���~�J�~����� �����E�F�u�T�C�g |

|

���~�J�~����� |

���~�J�~����� ����Twitter |

|

���~�J�~����� �C���L����BOOK |

���~�J�~����� �C���L����BOOK �Љ�y�[�W |

�@

�@

�@

���t�G�ޔ��́A������Ǘ����� �������ʐM�Z�p�����@�� ADS(�\�t�g�n�E�X ADS) �� ���É��d�Z�Z�p�� �ɂ��m���Ǘ�����A����Ƃ��ĕ���ɏ������Ă���܂����A�^�c�ψ���́A�������ʐM�Z�p�����@�� ADS�̋������Ƒ̂Ƃ��ēƗ����Ă���܂��B

�L�����N�^�[�Ɋւ���Č��ɂ��ẮA���t�G�ޔ����ĂɃ��[���A���d�b�ASNS���b�Z�[�W�ɂāA���A���������B

�@

Institute of Total Information and Communications Technology ADS.

�@

|

���t�G�ޔ� �A���� | ||||||||||||||||||||||

|

���A���̃K�C�h���C���́A�������ʐM�Z�p�����@�� ADS�̎�茈�߂ɏ����܂��B ���d�b�A���[���AFAX���̎�i���킸�A�R���^�N�g������O�ɕK�� ���A���̃K�C�h���C�� ���n�ǂȂ����ĉ������B

|

���t�G�ޔ��A�y�ь��t �c�[�����O�N���u ���i�~�́A����܂Ŕ��ɑ����̕��X�Ɏx�����A��܂���Ȃ������ł܂���܂����B

���ꂩ������t���C�_�[�ׁ̈A�n��̊F�l�ׂ̈Ɋ撣���Ă䂭�����ł��B

�ǂ����A���w�����ڝ��̒��A��낵�����肢�\���グ�܂��I�I